Qプロセッシングジェネラリスト(Q Processing Generalist)とは?

Qプロセッシングジェネラリストは、CQIが開発した精製プロセスに特化した国際認定資格です。精製の原理とその品質への影響を体系的に学ぶことで、「チェリーからカップまで」の流れを科学的に理解することができます。

バイヤーやロースター、Q Graderのような品質評価者にとって、精製方法への理解は欠かせない要素です。

コース概要

このQプロセッシングジェネラリストコースでは、座学と実践的カッピングを交えながら以下のトピックを学びました:

- コーヒーチェリーの収穫と初期処理

- 精製方法の種類:Washed(水洗式)、Natural(ナチュラル)、Honey(ハニー)、Sumatra(スマトラ式)など

- 発酵プロセスのメカニズム(好気性/嫌気性)

- 乾燥工程と水分活性、温度管理

- 異なる精製プロセスによるカップ品質の違いの比較

- 複数回のカッピングセッションによる体感学習

講師紹介

講師は アンドレス・フェリペ・オスピナ(Andres Felipe Ospina)氏。生物学者であり、理学修士号を持つCQI認定インストラクターです。コースは4日間にわたる内容の濃いもの。微生物学と発酵科学の専門知識に基づき、精製の科学的背景や農園に関する情報、先端精製発酵科学技術などのスライドを用いた解説を中心に、カッピングセッションと学科テスト。テストに受からないとリテイクのところ全員合格でした。

フェリペ先生はコロンビアのウィラ南サンアグスティンで農園を持ちます。珈琲研究ラボでの様々な成果や酵母菌や微生物たちを顕微鏡で覗いた様子の写真を見せていただくこともできました。終盤は現状の後付けフレーバー系や土着菌と外来菌の問題、フレーバー輸入における検疫の問題とコーヒーの未来予測など多岐にわたり農園側から、マーケティング視点として分かりやすく教えていただくことができました。

Q Graderだからこそ得られた実感

特に印象的だったのは、同一ロットのチェリーを異なる精製プロセスで処理したサンプルをカッピングしたセッション。WashedとHoney、さらにはスマトラ式との比較では、発酵の影響が香気やテクスチャ、酸の印象にどのように現れるかを明確に体感することができました。普段のカッピングスキルに加え、精製由来のフレーバー変化をより精密に読み取れるようになった感覚があります。

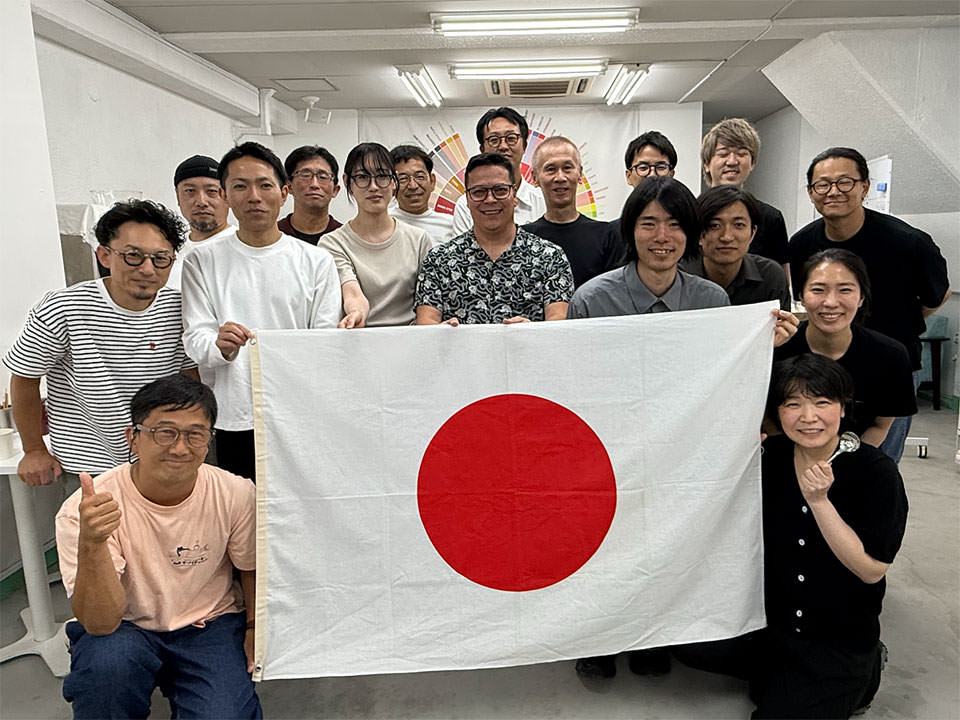

Qプロセッシングジェネラリストコース受講者