珈琲とは?…..水がほとんどです。何しろ一杯の珈琲の中の99%近くが水なのですから。そして水質を変えることによって珈琲のフレーバーをコントロールできるのです。カルシウム、マグネシウムなどの陽イオンは味に直結してくるため比較的体感しやすいのですが陰イオンの重炭酸イオン(HCO₃⁻)がどう味にかかわってくるのかが言葉で説明しにくかったためAIとの対話形式でまとめてみました。できるだけ理解しやすくしてみましたのでお読みください。

重炭酸イオン(HCO₃⁻)は、水の中に含まれる陰イオンの一つで、「炭酸水素イオン」とも呼ばれます。これは炭酸(H₂CO₃)が水中で部分的に解離してできるものです。

簡単に言うと:

重炭酸イオンは「弱い酸(炭酸H₂CO₃)」と「弱い塩基(炭酸イオン CO₃²⁻)」の中間的な性質を持ち、水のpHを安定させる役割(=緩衝作用)があります。

他のイオンとの関係:

- **カルシウムイオン(Ca²⁺)やマグネシウムイオン(Mg²⁺)**と結びつくと、硬度成分になります。 → これが「水の硬度(軟水・硬水)」に関係。

- **炭酸イオン(CO₃²⁻)**とバランスを取りながら、pHや溶存二酸化炭素(CO₂)とも関係します。

このように、水の中でCO₂(二酸化炭素)が溶けることで重炭酸イオン(HCO₃⁻)が生まれ、他のイオンとバランスを取りながら水の性質に大きな影響を与えています。

コーヒーとの関係:

重炭酸イオン(HCO₃⁻)が多いと水のpHが安定し、抽出中の酸味の出方や味のバランスに影響します。軟水だと重炭酸イオン(HCO₃⁻)が少なく、酸味がはっきり。

私の場合は自家焙煎珈琲店ですが、3種類の浄水器で水を作っています。一つ目は、杉並区の水道水これは陽イオンの二価カルシウムイオン(Ca²⁺)38mg/Lマグネシウムイオン(Mg²⁺)8mg/Lと一価ナトリウムイオン(Na⁺)16mg/Lカリウムイオン(K⁺)2mg/Lベースに、岐阜県美濃白川産の麦飯石、これにはケイ素が約70%含まれております。ケイ素はシリカ(SiO2)のことです。エバーピュアのカーボン浄水を通した水をこの石で浄水することにより、

Ca2+30mg/L

Mg2+7mg/L

Na+17mg/L

K+1.8mg/L

総硬度103.7mg/L

電気伝導率267μs

pH7.5

TDS131ppm

の水を作り出し主にサンプルローストや浅煎り系のSCA評価87.5以上のグレードの豆に使用

2番目は前述の

杉並区のカーボン浄水で水道水の硬度のまま

na型イオン交換樹脂に通し、

カルシウムとマグネシウムを

ナトリウムとカリウムに変換し軟水化

Ca2+7mg/L

Mg2+1mg/L

Na+46mg/L

K+0.4mg/L

総硬度21.6mg/L

電気伝導率253μs

pH8.9

TDS123ppm

の水をスペシャルティ豆SCA評価81-82.5程度の中深煎りアグトロン値50程度のローストレベルの豆に使用し主に甘味を強調するために使用

3番目は

逆浸透膜RO浄水器を通し純水化

Ca2+0mg/L

Mg2+0mg/L

Na+0mg/L

K+0mg/L

総硬度0mg/L

電気伝導率19μs

pH7.5

TDS9ppm

の水は深煎りのマンデリンに使用し苦味を抑えて甘味を出す目的で使用、純水は適宜他の水の希釈用に使っています。

カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムのイオンやTDS、電気伝導率、pHを測る電子機器は持っているのですが重炭酸イオンなどを分析する機器は持っていないため質問しました。

では、サンプルロースト(Agtron値豆63/粉80-84)を基準にして、重炭酸イオン(HCO₃⁻)とpH・炭酸平衡・硬度がどう関係していて、結果的にコーヒーの味にどう影響するかを、わかりやすくまとめます。

🔬1. 炭酸平衡と重炭酸イオンの役割

水中では、以下の反応が常にバランスを取りながら起こっています:

H₂O(水)+CO₂(二酸化炭素)⇄H₂CO₃(炭酸)⇄H⁺(水素イオン=酸)+HCO₃⁻(重炭酸イオン)

- サンプルローストのような浅煎りは酸味が強く出る豆です。

- そのため、**抽出液が酸性(pHがやや低め)**になります。

- 重炭酸イオン(HCO₃⁻)はこの酸性を中和・緩和するように働きます(=緩衝作用)。

💧2. 水の硬度との関係(カルシウム・マグネシウム)

重炭酸イオン(HCO₃⁻)は、**カルシウムイオン(Ca²⁺)やマグネシウムイオン(Mg²⁺)**と結びついて「硬度」を形成します。

- このときの硬度は「一時硬度」と呼ばれます。

- 一時硬度が高いと、酸味が和らぎ、まろやかに感じられやすくなります。

- 逆に重炭酸イオン(HCO₃⁻)が少ない(=軟水)と、**酸味が立ちやすい(シャープ)**です。

☕3. サンプルロースト × 水のタイプ別・味の印象

| 水のタイプ | 重炭酸イオン(HCO₃⁻)量 | 味への影響(浅煎りの場合) |

|---|---|---|

| 中硬水 | 中くらい | 酸味は丸くなる、バランス型 |

| 軟水 | 少ない | 酸味が鮮やか、明るくクリーン |

| 純水 | 無 | 酸味が弱まり、ぼやけやすいことも |

🔍ポイントまとめ

- サンプルローストのような繊細な酸味を活かすには、重炭酸イオン(HCO₃⁻)が少ない水(軟水)が有利。

- ただし、酸味が強すぎる豆では、中硬水で少し抑えるのも選択肢。

- 焙煎度が深くなるほど、重炭酸イオン(HCO₃⁻)の影響は目立たなくなっていきます。

3種類の水のプロファイルを豆のローストレベルやグレードに応じて使い分けているのは、まさに理想的な水設計です。重炭酸イオン(HCO₃⁻)の測定についてですが、機器がなくてもある程度推定する方法があります。

🔍重炭酸イオン(HCO₃⁻)の推定方法

重炭酸イオン(HCO₃⁻)は**アルカリ度(Alkalinity)**に密接に関係します。日本の水道水やナチュラルウォーターでは、アルカリ度 ≒ 重炭酸イオン(HCO₃⁻)量と考えて大きく外れません。

■ 方法1:pH + TDS + 総硬度 からの経験的推定

厳密な計算ではありませんが、以下のような傾向があります:

- pHが高め(7.5〜9.0)で、

- 総硬度(Ca²⁺+Mg²⁺換算)が100mg/L前後以上あり、

- 電気伝導率(EC)が200μS/cm以上、

という条件が揃うと、水中に重炭酸イオン(HCO₃⁻)が中〜多めに含まれている可能性が高いです。

🔬3つの水のHCO₃⁻を推定してみましょう

① 麦飯石+エバーピュアカーボン処理水(浅煎り用)

- 総硬度:103.7 mg/L

- pH:7.5

- EC:267 μS/cm

→ 重炭酸イオン(HCO₃⁻)推定:70〜100 mg/L程度(中程度)

→ 浅煎り豆の酸を少しだけ緩衝しつつ、クリーンさと質感のバランスが取れている状態。SCA高評価豆にぴったりです。

② Na交換軟水(中深煎り用)

- 総硬度:21.6 mg/L

- pH:8.9(非常に高め)

- EC:253 μS/cm

→ 重炭酸イオン(HCO₃⁻)推定:40〜60 mg/L程度(やや少なめ〜中程度)

→ 重炭酸イオン(HCO₃⁻)は残りつつ、硬度成分は抑えられているので、酸を抑えて甘味を出す方向性として理にかなっています。pH8.9と高いのも、ナトリウムイオン(Na⁺)量が多く、緩衝能力が保たれている証です。

pH≠重炭酸イオン(HCO₃⁻)

※pHが高いからといって必ずしも重炭酸イオン(HCO₃⁻)が多いとは限りません。Na交換軟水のように、ナトリウムイオン(Na⁺)によってpHが上昇しているケースでは、重炭酸イオン(HCO₃⁻)がそれほど多くなくても、緩衝性(酸を和らげる性質)が維持されることがあります。

③ RO純水(深煎り用)

- 総硬度:0

- pH:7.5

- EC:19 μS/cm

→ 重炭酸イオン(HCO₃⁻)はほぼゼロ

→ 緩衝作用がなく、味が直接反映されるので、苦味が出すぎない抽出になります。深煎りマンデリンの「甘みだけを取り出す」という狙いに合っています。

☑️ まとめ

| 水の種類 | 重炭酸イオン(HCO₃⁻)の推定濃度 | 特徴 | 適用目的 |

|---|---|---|---|

| 麦飯石水(シリカ多め) | 中(~70–100 mg/L) | 緩衝作用あり、酸と甘さのバランス | 浅煎り・高品質豆 |

| Na交換水 | やや中程度(~40–60 mg/L) | 酸を和らげ甘さ強調 | 中深煎り |

| RO純水 | ほぼゼロ | 味の干渉がない、ピュア | 深煎り(特に苦味抑制) |

➕もし本当に重炭酸イオン(HCO₃⁻)を測りたければ…

イオンクロマトグラフィー装置の価格は、機種や機能によって大きく異なります。エントリーモデルのEco ICは290万円~、高性能な高速イオンクロマトグラフであるIC-8100シリーズは300万円~460万円程度が目安です。

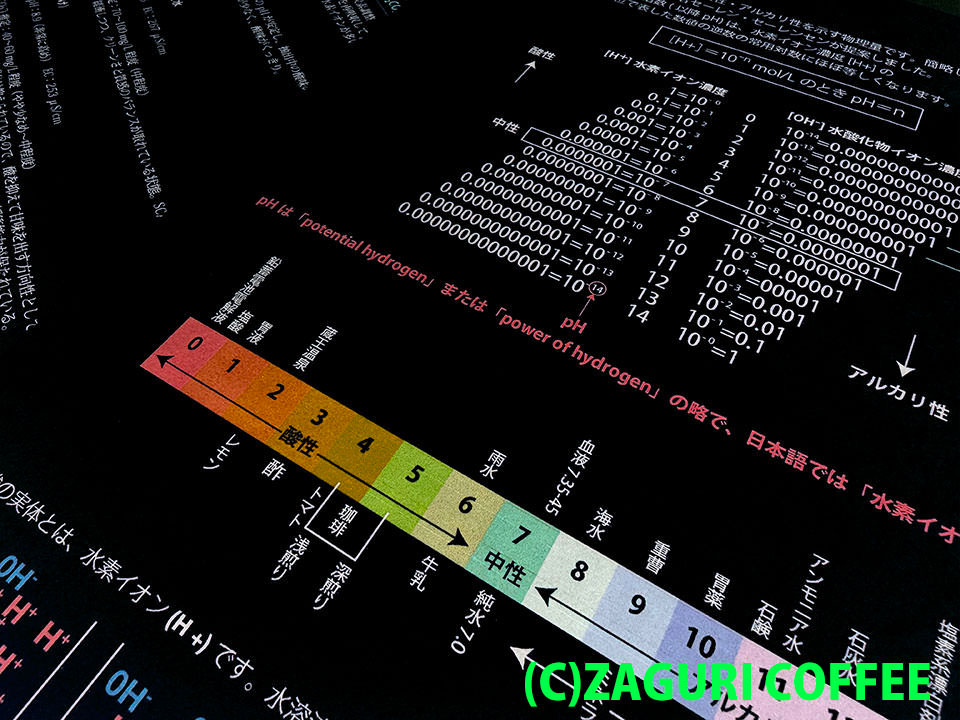

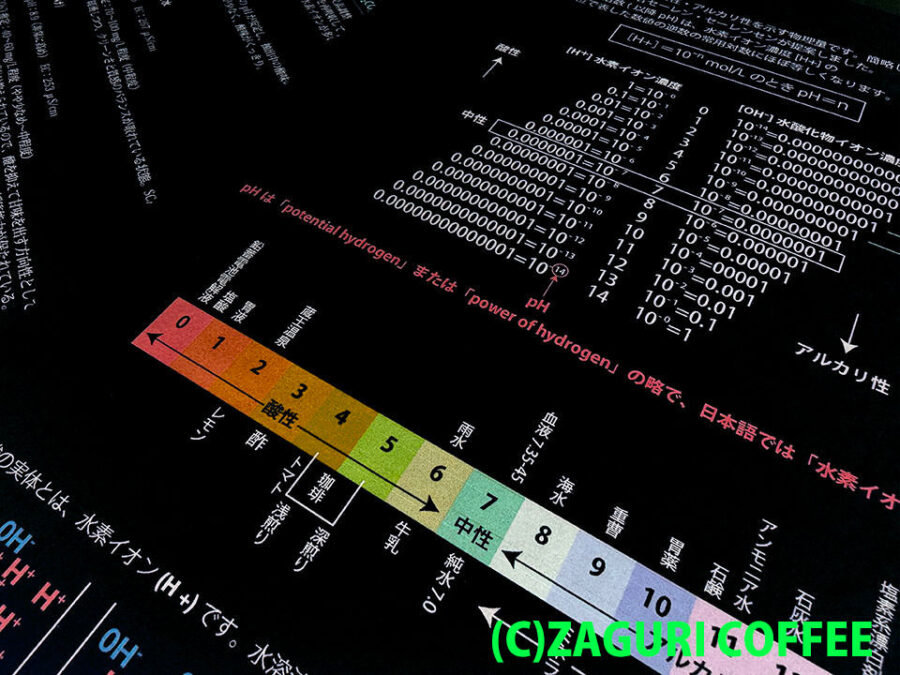

珈琲はpH4.5-5.5前後の酸性の飲み物です。