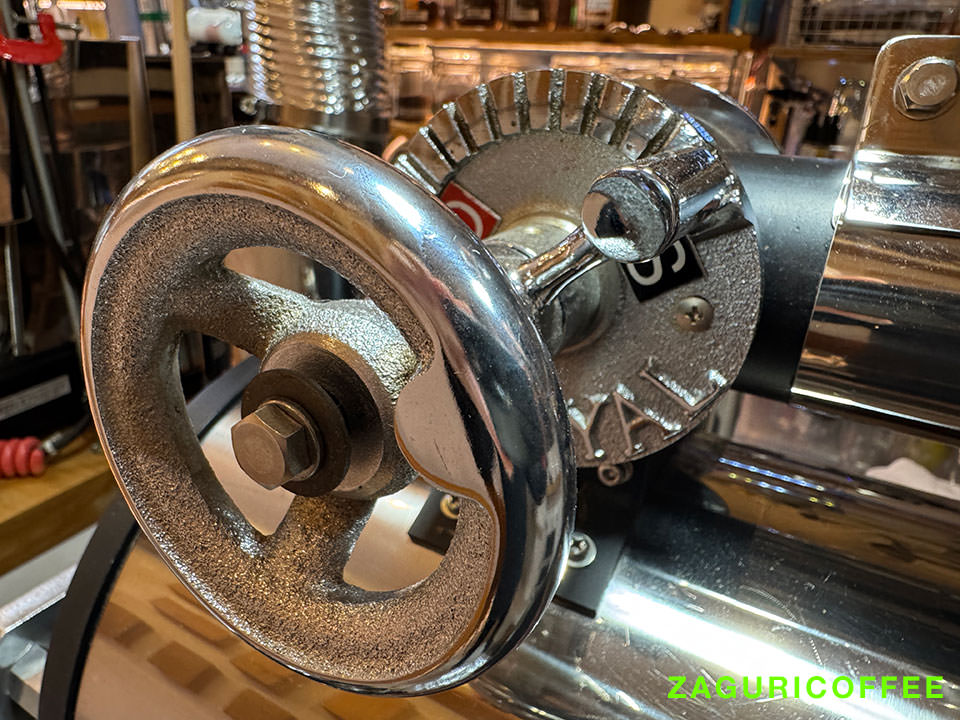

富士珈機型(ダンパー制御) ― 正圧傾向と熱滞留による熱伝達変化

このページは性質の異なるドラム式焙煎機を使って珈琲豆を焙煎している立場からの話です。

富士珈機など日本製の焙煎機は、排気ファンの回転数を一定に保ち、排気側ダンパーの開閉によって流量を調整します。この方式では、ダンパーを絞るほど排気経路の抵抗が増し、「ドラム内部の静圧(*)が上昇(正圧化)」します。結果として、外部からの吸気量が減少し、ドラム内の空気が滞留しやすくなります。ダンパーを絞ると排気が抜けにくくなり、釜内部の空気が圧縮されます。

*静圧とは?〜空調関連業務でよく使われる言葉ですがここで言う「静圧(せいあつ)」とは、焙煎機ドラム内部の空気の圧力=空気の押す力のことです。

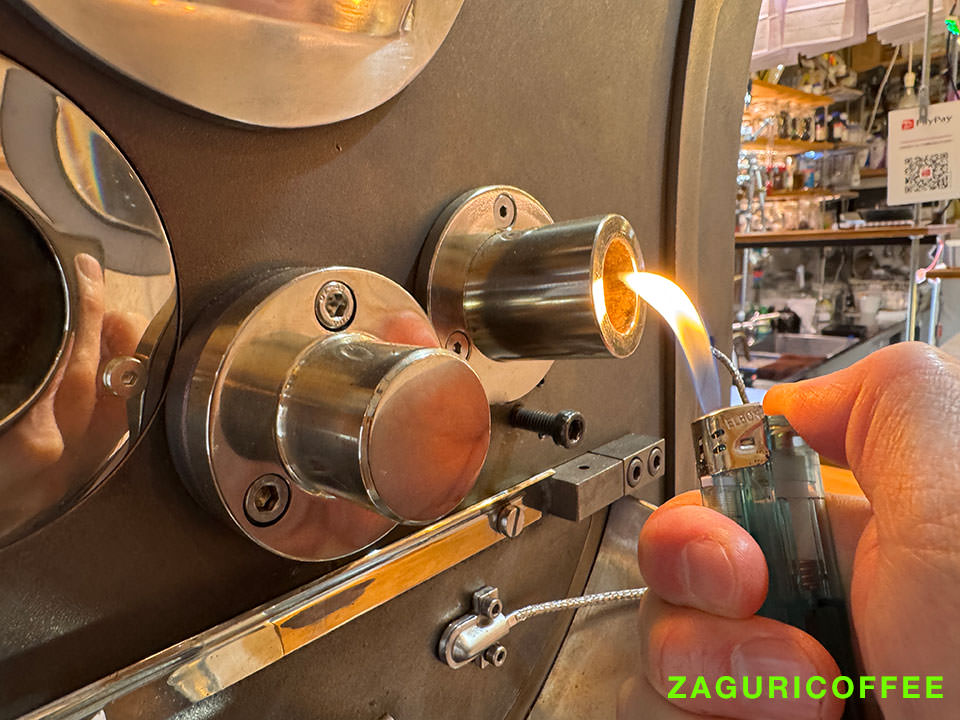

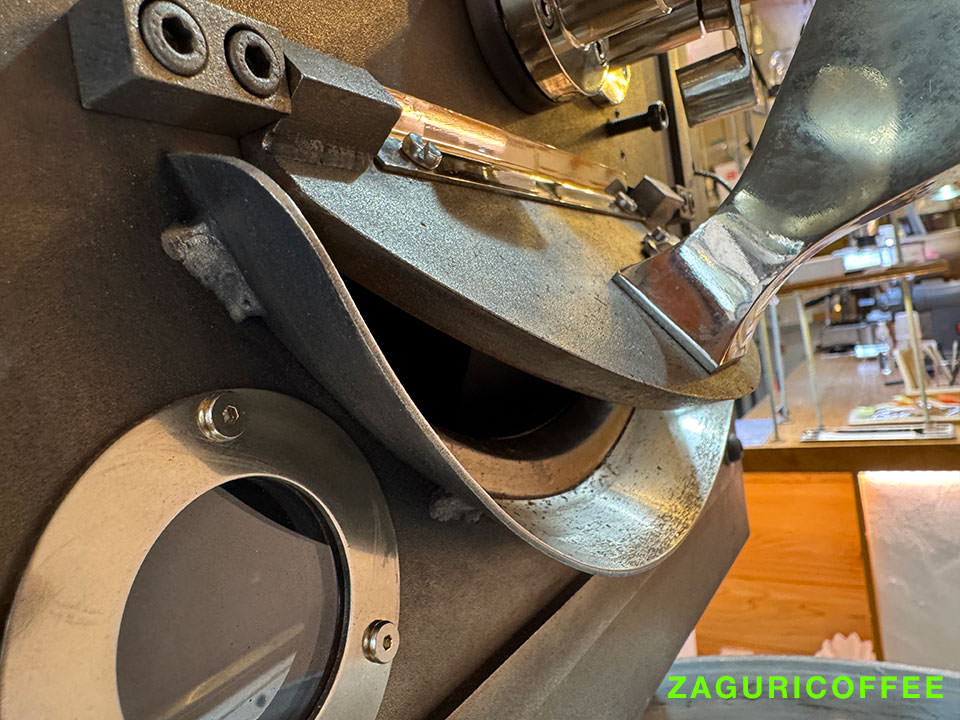

この状態を「正圧」と呼び、熱や煙が内部に滞留しやすくなります。分かりやすく確認する場合はスプーンを抜いてライターの火を近づけてみてください。釜内部から出てくる熱風で火が炙られます↓。

このとき、熱伝達は「伝導・輻射(conductive / radiative heat transfer)」寄りになります。熱風の流速も低下するため、豆表面の熱放散が抑えられ、外皮付近に熱が蓄積しやすい状態になります。その熱が時間差で内部に浸透することで、化学反応はより深部まで進行し、糖分のカラメル化や複雑な重合反応が促進されます。

このような環境下では、生成物の多くがメイラード後期反応およびストレッカー分解に傾き、重心の低い、ボディの厚い、甘味主導の風味特性を形成します。ただし、排気不足により煙成分(特にフェノール類やアクリル酸系揮発物)が再吸着しやすく、カップのクリーンネスを損なうリスクを伴います。ストレッカー分解とは、メイラード反応の途中でアミノ酸が分解し、香り成分(アルデヒド類など)を生成する反応のことです。コーヒーではこの反応によって、ナッツやキャラメルのような香ばしいアロマが生まれます。

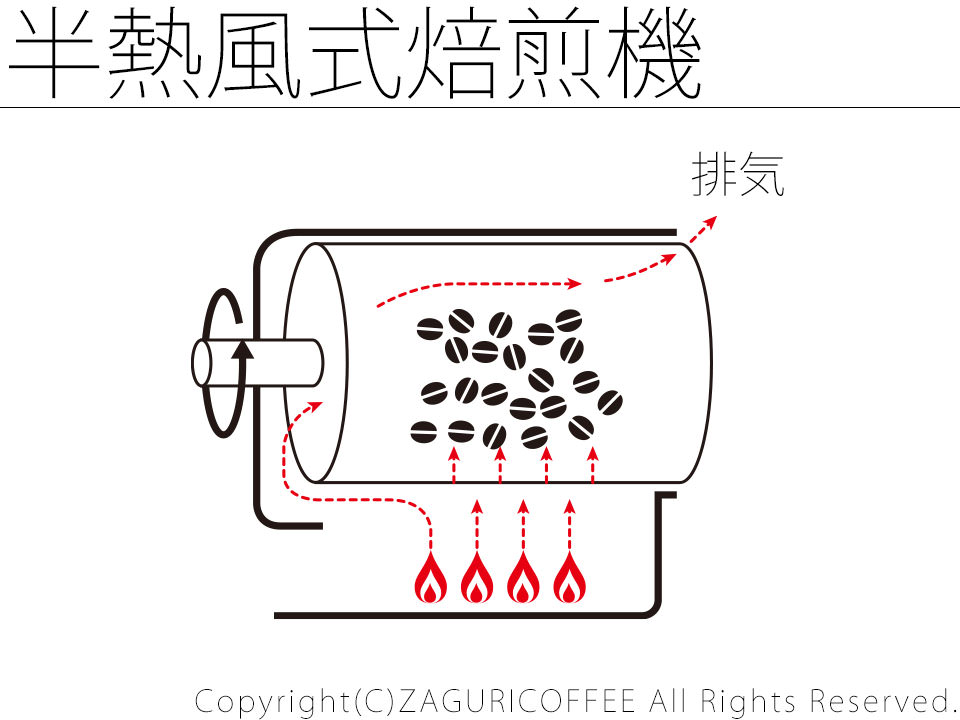

焙煎機の釜の中では何が起きているか

焙煎機の中では、火によって加熱された空気がドラム内部を流れ、豆の間を通り抜けて排気ダクトに抜けていきます。このとき、空気の流れには「入口(吸気)」と「出口(排気)」があります。

① ダンパーを開く(排気を通す)

※料理に例えると鍋の蓋を開けた状態

- ダンパーを開けて通気を良くすれば「対流(convective heat transfer)」寄りとなります。

- 空気がスムーズに外へ抜ける。

- ドラム内の空気は軽く引っ張られ、外気を吸い込みながら流れる。

- この状態では、内部の圧力は外気よりわずかに低い(=負圧)。→ 煙や熱気が常に外へ吸い出される。

② ダンパーを閉じる(排気を絞る)

※料理に例えると鍋の蓋を閉めた状態

- 「伝導・輻射(conductive / radiative heat transfer)」寄りになります。

- 排気の出口が狭くなるため、熱気が外へ逃げにくくなる。

- それでも燃焼によって空気は膨張し続けるので、内部に空気が押し込まれた状態になる。

- このとき、外気よりドラム内の圧力が高くなり、正圧(ポジティブプレッシャー)の状態になります。

つまり、「正圧化する」とは、ドラム内の空気が外に出にくくなり、内部の空気が押し合って圧縮されている状態ということです。

正圧化すると何が起きるのか

- 空気の流速が落ち、豆の間を通る風が弱くなる。

- 熱風が滞留し、釜内部に熱と煙がこもる。

- 結果として、対流よりも「輻射(ドラムからの放射熱)と伝導(豆と金属の接触熱)」の比率が増える。

- つまり、「空気で乾かす焙煎」から「密閉気味に熱をこもらせる焙煎」へ変化します。

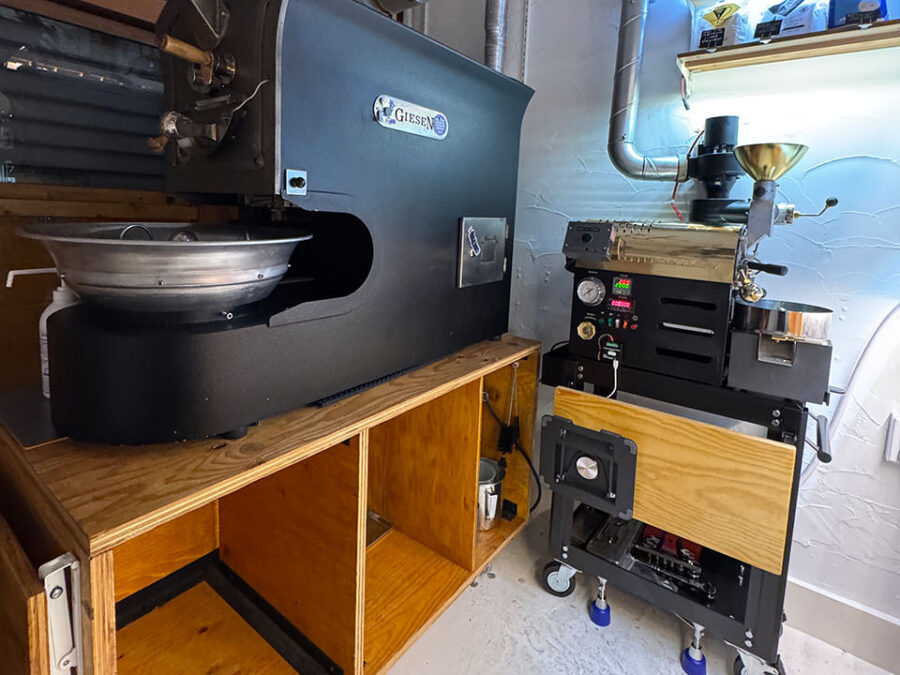

ギーセン型(ファン制御) ― 負圧安定化と対流支配の熱環境

ギーセンやべスカのような海外製の焙煎機は常に排気ファンが外へ空気を吸い出しているため、ドラム内は常に負圧(外気より低圧)。これにより空気は常に一定方向に流れ、煙や湿気が滞留しにくい構造になっています。

*風量を最小にした状態でもこのように炎が吸い込まれる負圧の状態になっています。ただしこれは常温環境ですので釜が熱せられれば正圧寄りになります。

これらの焙煎機では、フジとは異なりダンパーではなく排気ファンの回転数そのものを制御します。この方式では、どの風量設定においても排気経路は常に開放されており、ドラム内部は常時「負圧(sub-atmospheric pressure)」に維持されます。そのため、熱気や煙は常に一定方向へ引き出され、対流場が崩れにくく安定した流体力学的環境が保たれます。

※ギーセンは釜が密封構造になっています。隙間を作るとプロファイラーに影響を及ぼし、空いていたりすると風量オーバーでアラートエラーが出てしまうので注意が必要です。

熱風の流速が高いため、豆間の空気置換が効率的に行われ、対流熱伝達率(h)が高い状態を維持します。これにより、表面温度が過度に上昇することなく、全体が均一に加熱されやすい。結果として、酸の構造が明瞭で、トーンの高いクリーンなカップを得やすくなります。

ただし、常時負圧のため、富士型のような「熱の滞留による伝導優位」な環境を作りにくく、質量反応の深部進行(Maillard後期〜カラメル化)を伴う厚みの表現は相対的に難しくなります。すなわち、コントロール性とクリーンネスを優先する設計思想といえます。

まとめ ― ドラム式焙煎機釜内圧力環境と風味傾向の対応関係

| 要素 | 富士珈機型(ダンパー式) | ギーセン型(ファン式) |

|---|---|---|

| 内部圧 | 正圧化しやすい(密閉傾向) | 常時負圧(開放傾向) |

| 主な熱伝達 | 輻射・伝導優位 | 対流優位 |

| 風味傾向 | ボディ感・甘味・粘性 | クリーン・明度・酸の透明感 |

| 化学反応の進行 | Maillard後期〜重合*(分子が結びつく反応) | Maillard初期〜中期中心 |

| 主なリスク | 煙滞留・カップ汚染(焦げ臭/煙味の残留/カップ後味の重さ) | ドライ感・質量反応不足(軽やかすぎてボディが薄い/甘味が控えめ) |

*重合(じゅうごう / polymerization)とは、小さな分子(モノマー)が熱や反応によって鎖のようにつながり、大きな構造(ポリマー)を作る反応のことです。

焙煎後半(メイラード後期〜デベロップメント)では、

メイラード反応やストレッカー分解でできた小さな香り分子や中間生成物がさらに反応し、

互いに結合・縮合・重合してより大きな分子を形成します。

これによって生じるのが:

- 「メラノイジン(melanoidin)」と呼ばれる褐色色素

- 風味的にはボディ感・コク・甘味の厚み

- 化学的には高分子量の窒素・炭素化合物

です。

総括

富士型ではダンパーを絞ることで正圧化し、滞留熱と伝導支配の環境を作り出すため、熱反応は深く進み、甘味や厚みの強いプロファイルを形成します。一方、ギーセン型では常に負圧を維持するため、熱風の流動と排気が安定し、対流主導のクリーンでトーンの高い風味を作りやすくなります。

by 焙煎士〜Hideaki Ohtani

釜回転+風量爆増改造ディスカバリ、ギーセンW1A+最新型純正プロファイラーを使って体験できる「③焙煎教室」をぜひ!