焙煎初期における火入れと各要素の関連性

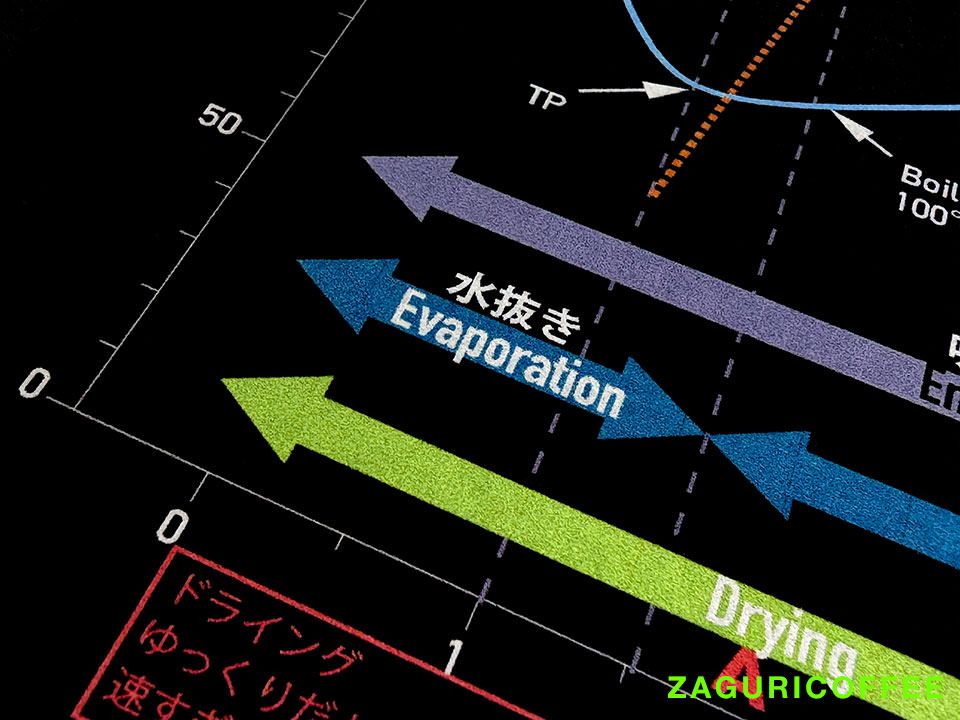

焙煎初期においては、豆内水分の動きが香味生成における大きな分岐点となります。この段階では、熱エネルギーの投入量(火入れ速度)、排気風量、ドラム回転数、生豆の含水率・密度などが互いに影響し合い、「水抜き転換点」と呼ばれる香りの方向性を決めるタイミングを左右します。

当店の場合は、釜回転や排気風量を任意にコントロールできるギーセンW1Aや、改造ディスカバリーを使用しており幾つもの要素を可変可能です。その要素も考慮して焙煎する必要がありますが、具体的には、「自由水の蒸散から、結合水の移動・熱反応主体への切り替え」が起きるこの転換点を、どのようにコントロールするかが、甘さ・香り・余韻・質感を左右する鍵となるのです。

この章では、以下の4項目を通じて、それぞれの要素が水抜き転換点にどのように作用し、焙煎設計においてどう設計すべきかを観察・整理していきます:

I). 火入れ速度と水抜き転換点の関係

II). 排気風量と水抜き転換点の関係

III). ドラム回転数と水抜き転換点の関係

IIII). 生豆の含水率・密度による影響

これらを理解することで、「温度曲線」のみならず「水分・熱・動力・豆特性」の4軸を意識した高度な焙煎設計が可能となります。

焙煎初期では、豆内部の水分変化が香味を決定づける重要な要素となります。火入れの速度、排気風量、ドラム回転数、生豆の含水率や密度が互いに関わり合い、水抜き転換点のタイミングを左右します。本章では、焙煎初期の火入れと各要素の関係を整理し、水抜きの質や甘さ・香りの出方を最適化するための考え方をまとめます。

I).火入れ速度と水抜き転換点の関係

同一の生豆を用い、火入れ速度のみを変化させて比較を行った場合プローブ温度の上昇速度を変えることで、いわゆる「水抜き転換点(香気変化の境界)」がどのようにシフトするか?

- 火入れ早め(高火力・短時間乾燥)

水抜きの変化が早く訪れる。豆表面の乾きが早いため、初期の香りは軽く明るいが、フレーバーの層が浅くなる印象。甘さは出やすいが、トップノートの揮発が速く、全体として「抜けが早い」カップになる。 - 中庸(やや緩やかな火入れ)

香気変化が最も滑らかに移行。水抜き段階での香りがしっかり残り、甘さとフレーバーのバランスが取れる。後味に厚みがあり、香りの余韻が持続する。多くの豆で「基準点」として扱いやすい挙動を示す。 - 火入れ遅め(低火力・長時間乾燥)

水抜き転換が遅れ、香気の変化が鈍くなる。香りの幅は出るが、ドライ段階でやや蒸れ感が残り、後半の反応が鈍化する傾向。甘みよりも香味の複雑さを強調したいときには有効だが、過ぎると重心が下がりすぎる。

香りの変化は、プローブ温度や豆温よりも「排気の質感(湿り気・温度感)」の変化で把握しやすい。排気がやや乾いた印象に切り替わる瞬間が、体感的には「水抜き転換点」に相当する。ここをどう扱うかが、焙煎のキャラクターを決める要となる。

II).排気風量と水抜き転換点の関係

排気風量の設定は、水抜き転換点のタイミングと性質に強く影響する。特に焙煎初期では、熱移動よりも水分移動の制御として排気が働いており、風量のわずかな違いが香気変化のタイミングを左右する。風量調整機能のない焙煎機の場合はダンパーの開閉で調整しますが、排気管内部のチャフの汚れにも左右されますし、写真のように排気管の直径を変えれば抵抗が生じて風速が変わったり、外気に晒されている煙突であれば強風にも影響を受けます。

- 排気強め(風量大)

豆内部の水分が外部へ抜けやすく、水抜きの転換点が早まる傾向。蒸気の滞留が少ないため香りはクリーンで、仕上がりは軽やか。ただし、早すぎる水抜きは揮発性成分のロスを招き、フレーバーの厚みが薄くなる。特に浅煎りでは香りの面が減りやすい。 - 排気中庸(風量中)

豆内外の水分移動が安定し、香気の変化が自然に移行する。水抜き転換が滑らかで、甘さ・フレーバーともにバランスが取れる。豆の種類や水分値によって最適点は変わるが、経験的にはこのレンジが最もコントロールしやすい。 - 排気弱め(風量小)

豆周囲の湿度が高く保たれるため、水抜きの転換点が遅れる。香気は重層的で甘い香りが強調されやすい反面、乾燥不足による蒸れ感が残ることがある。特に生豆の含水率が高い場合は、内部の熱ムラや焼けムラにつながるリスクがある。

焙煎中の観察としては、排気ダンパーを微調整した際の排気温度の追従遅れや、ドラム内の湿度感、香りの変化速度を総合的に見ると、水抜き転換点のズレが読み取りやすい。風量を強くして香気変化が一気に進むようなら、すでに転換点を越えている可能性が高い。

総じて、火入れ速度 × 排気風量 × 水分移動の3要素は密接に連動しており、どれか一つを変えるだけでも水抜き転換点は動く。つまり、焙煎設計においては“温度曲線”よりも、水分挙動の曲線を意識した方が安定した結果を得やすい。

III).ドラム回転数と水抜き転換点の関係

ドラムの回転数は、豆同士・豆と壁面との接触頻度を変えることで、熱伝達の分布と水分蒸散の均一性に影響を与える。水抜き転換点の出現タイミングや香気の立ち上がりにも、無視できない変化が見られる。

- 高回転(攪拌強め)

豆の動きが活発になり、伝熱が均一化。熱の立ち上がりが速く、表層の水分が早く抜けるため、水抜き転換点も早まる傾向がある。香りの立ち上がりがシャープで、明るいトーンになりやすい。ただし、内部の乾燥が追いつかない場合は“表面先行型”になり、フレーバーの層が浅くなる。 - 中回転(標準域)

熱と水分のバランスが安定し、香気の変化が自然に移行。甘さと香りの両立がしやすく、水抜き転換の滑らかさも保ちやすい。焙煎全体の設計上、基準値として最も扱いやすい領域。 - 低回転(攪拌弱め)

豆がドラム内で滞留しやすく、部分的に熱ムラが生じる。水分の抜けが遅れ、転換点も後ろにずれる。結果として香りに重さが出やすく、やや湿気を帯びた印象になる。火力を強めて補うと今度は表面焼けを起こしやすく、制御が難しい。

体感的には、ドラムの動きが穏やかすぎると「香りの切り替わり」がぼやける。逆に高回転では、香りが一気に軽くなる瞬間が訪れる。この瞬間をどう扱うかで、甘さの質と香りの立体感が決まる。

IIII).生豆の含水率・密度による影響

生豆の持つ含水率と密度は、水抜き転換点の位置を決定づける「最も根本的な要素」のひとつである。これらの要素の違いで初期の火の入り具合は全く異なります。外部条件(火力・排気・ドラム回転)を同一にしていたとしてもです。

- 高含水・高密度(例:730g/Lを超えるような中米産ハードビーン、エチオピア高地産など)

水分の保持力が強く、熱伝達よりも水分移動が支配的。水抜き転換点は遅れやすく、長いドライフェーズを経てから香気が立ち上がる。 初期の香りは鈍いが、後半で一気にフレーバーが開く。火入れの勢いを抑え、内部の乾燥を丁寧に進めるとバランスが取れる。 - 低含水・低密度(例:ナチュラル精製、リベリカ、古豆など)

水分移動が早く、熱の影響が直接的。水抜き転換が早まり、軽やかな香りが出やすい。だが、早すぎるとフレーバーの基盤が薄く、香りが飛びやすい。やや緩やかな火入れと風量コントロールで、香りを留める方向が有効。 - 中庸(平均的な含水・密度)

水抜きの挙動が安定し、香気変化も素直。火入れ速度や排気操作への反応が読みやすく、比較実験の基準豆として最適。

感覚的には、含水率が高い豆ほど「香りの変化が遅れてくる」印象があり、低い豆では「水気が抜けた瞬間に香りが跳ねる」。つまり、水抜き転換点とは物理的な乾燥点ではなく、「豆が、内部の熱バランスを切り替える瞬間」なのだと感じます。